こんにちは( ^^ )

今回は、去年の4月に入社した新人大工と、アオキ建築1番のベテラン大工が、釿(ちょうな)という道具を使って、階段の子柱を加工している様子をご紹介します!

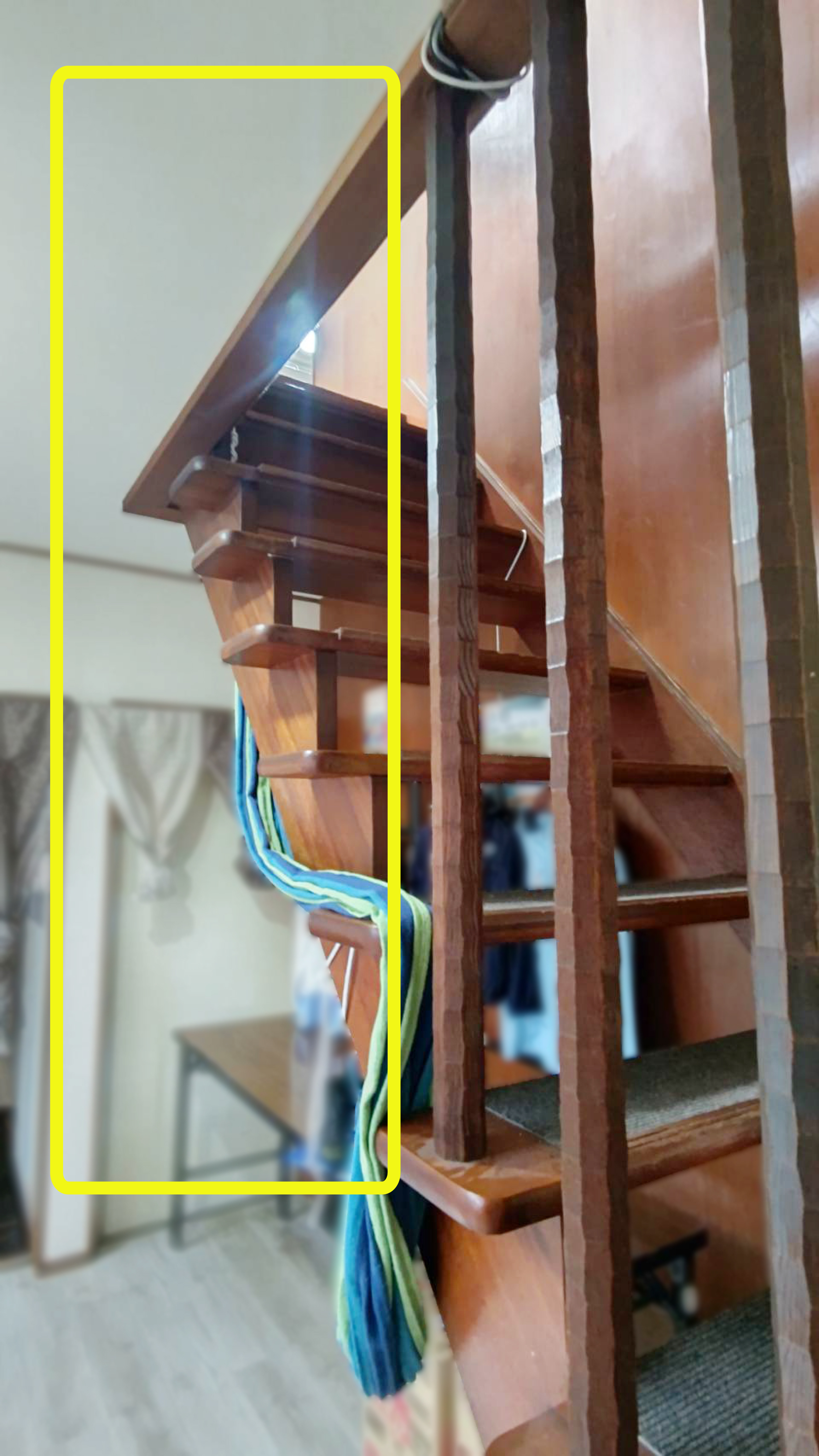

お施主様からのご依頼は、既設の階段の子柱が少なく、子供が落下してしまう危険性があるため追加したいというものでした。

黄枠部分、たしかに空間が空いています。

もともとついている子柱をよく見ると、表面に模様があるのですが、

今回はこの風合いに合わせるため、「ちょうな」という道具を使いました。

↑これがちょうなです。

ちょうなは斧の一種で、カンナよりも歴史が古い道具です。

なんと石器時代からすでに存在していたとか。

木材の荒削り用として世界各国で使われていたちょうなですが、

特に日本建築では、古くからこの削り跡を活かして模様をつける道具としても利用していたそうです。

この技法は「名栗(なぐり)」と呼ばれ、茶室の柱などにも使われています。

繊細で均等な模様をつけるためにはかなりの熟練技術がいるそうなので、今回は「名栗風」ということでお手柔らかにご覧いただけると嬉しいです(*ノωノ)

子柱用に用意したこちらの材が、

こうなりました。

そしてこう取りつきました(*^▽^*)

作業の様子は動画でご覧ください♪

ちなみに動画の後半で、ペーパーをあてて均していますが、本当はちょうなのカンナくずを使ってやるそうです。

ちょうなのカンナくずは「コケラ」と言って【こけら落とし】のコケラのことなんだそう。

大工の日本語豆知識でした(*^▽^*)